こんにちは!新津組)新津です。

長野県では2022年度より「信州健康ゼロエネ住宅」助成金制度がスタートしています。

県民の健康増進と住宅の省エネルギー化・脱炭素化を進めるため、一定の基準を満たした木造住宅に助成金が交付される制度です。

2025年度も、制度のいくつかの点に変更が入りました。

今年の最新情報を反映し、重要なポイントについて解説していきたいと思います!

※去年の解説記事はこちら。

記事内の画像は県の公式サイトから引用させていただきました。

また、一部のテキストは去年の記事のものをそのまま使っています。

主な変更点まとめ

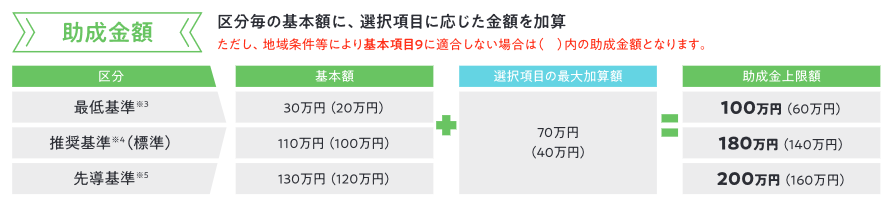

- 最低・推奨・先導の各基準で、助成金額の金額幅が調整された(上限額は200万円のまま変わらず)

- 助成加算額の要件である「再生可能エネルギー設備」が4種類に細分化された

「信州健康ゼロエネ住宅」の補助金額は?

補助金の額は最大200万円。

ただし、太陽光発電設備(3kW)や木質バイオマス利用暖房設備(薪ストーブ等)を設置できない場合、補助額は最大160万円となります。

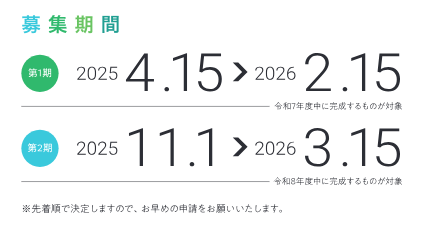

「信州健康ゼロエネ住宅」の開始時期は?

2025(R7)/4/15~2026(R8)/2/15が第1期募集期間。2026/3/31(R7年度内)までに完成する住宅が対象です。

2025(R7)/11/1~2026(R8)/3/15が第2期募集期間です。こちらは2027/3/31(R8年度内)までの完成が必要です。

先着順での受付で、開始から早々に受付上限に達してしまうのが毎年のパターンです。

ちなみに去年は6月末時点ですでに想定件数の69%まで達していました。今年も早めの申込みをオススメします。

工事契約・着工後に県(建設事務所)に補助金の交付申請を行い、書類審査を経て交付が決定されます。

原則、現場審査は実施せず、全て書類での審査です。

「信州健康ゼロエネ住宅」の対象となる建物は?

県内の地域工務店や住宅会社のつくる木造の新築住宅、およびリフォームが対象です。

鉄骨造、鉄筋コンクリート造や、いわゆる大手ハウスメーカーの住宅は対象外です。

申請者は「事業主」であるため、注文住宅だけでなく分譲住宅(建売住宅)でも補助金が受け取れるようになっています。

ただし、賃貸住宅は対象外です。

また、国の新築補助制度(子育てグリーン住宅支援事業)と併用することはできません。

別荘も対象外です。住民票の写しを提出し、その建物に居住していることを証明する必要があります。

国庫を財源としない市町村単位の補助金と併用することは可能です。

例えば佐久市では、太陽光パネル補助金や、ペレットストーブ補助金と合わせて申請できます。

詳しくはお住まいの自治体に問い合わせると良いでしょう。

「信州健康ゼロエネ住宅」の基準とは?

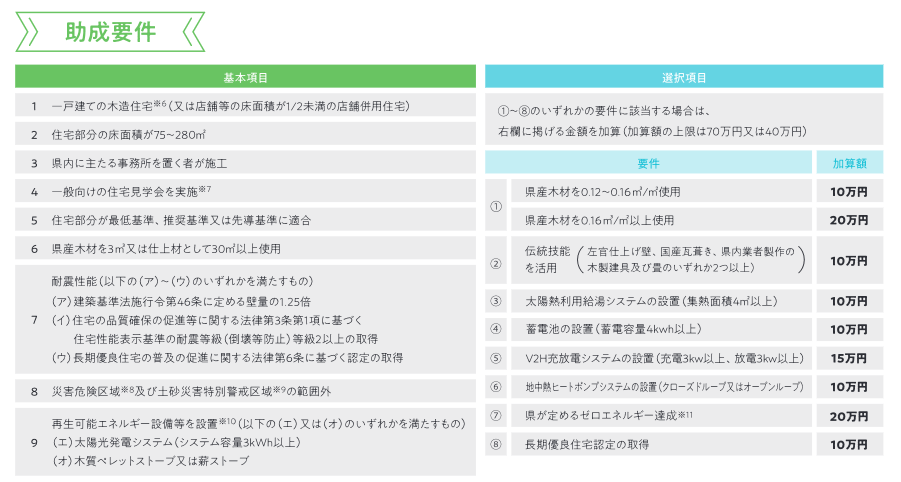

基準は全17項目。そのうち9項目は必ず備えるべき基本項目。

残り8項目は選択項目で、これを満たすごとに補助額が追加されます。

基本項目を最低基準で満たすと30万円の補助。そこから先導基準にすると+100万円。選択項目の最大加算で+70万円。最大200万円です。

選択項目をフルに満たすと計算上は+115万円ですが、補助対象となるのはそのうち70万円までです。

それぞれの家で満たしやすい項目を狙っていくのが良いでしょう。

基本項目の1~4までは説明の必要はないかと思います。

次項では、5~9までの基本項目と、1~5の選択項目を個別に解説していきます。

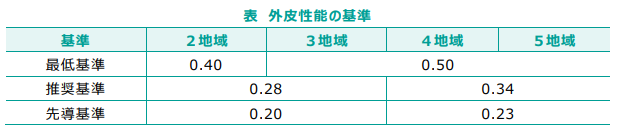

基本項目解説:外皮性能(UA値)

要求されている外皮性能は、国の断熱等級と連動しています。

最低基準=等級5、推奨基準=等級6、先導基準=等級7です。

各等級の解説については別のブログ記事で書いています。

快適性と省エネ性、将来の資産価値を考えれば推奨基準=等級6以上を狙いたいところ。

最低基準から推奨基準にすることで80万円が、先導基準では100万円が加算されます。

「断熱が重要」という強いメッセージが込められていますね。

基本項目解説:県産木材の利用

基本項目は、長野県産の木材を建築用材3㎥または仕上材30㎡として使用すること。

3㎥は、家の大きさにもよりますが、構造材の10~15%程度を県産材にすれば達成できます。

仕上材30㎡は、外壁の一部を県産材にすれば十分でしょう。(延床30坪、総2階の家の外壁が約150㎡ほど)

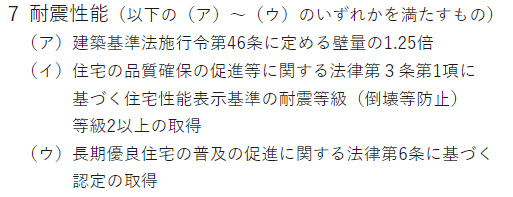

基本項目解説:耐震性能

住宅の耐震性能を判定する方法はいくつかありますが、もっとも簡易的な「壁量計算」では壁量1.5倍を満たせばクリアとなります。

より精緻な計算方法である「許容応力度計算」を行った場合では、品確法による耐震等級2以上が必要になります。

もしくは、長期優良住宅の認定取得でもOKです。

基本項目解説:災害危険区域及び土砂災害特別警戒区域の範囲外

災害リスクの低減として、ハザードマップの外側の土地に住宅を建てることが求められています。

残念ながら、大規模な浸水や土砂崩れに対して建築は無力です。

自治体が発行するハザードマップを確認し、危険なエリアを避けるようにしましょう。

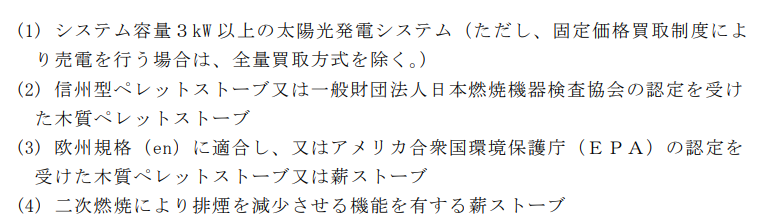

基本項目解説:再生可能エネルギー設備等の設置

容量3kW以上の太陽光発電パネルの設置、もしくは薪ストーブやペレットストーブを設置する必要があります。

地域条件等により設置が難しい場合でも補助金は支給されますが、補助金上限額が下がってしまいます。

また、太陽光発電はPPA(屋根貸し)は対象にならず、自己資金で設置する必要があります。

薪ストーブ等も認証を得た製品のみが対象となるため注意してください。

選択項目解説:県産木材の追加使用

ここからは加算額の対象となる、選択項目について解説していきます。

県産材を建築用材にして、建物延べ面積の1㎡あたり0.12㎥以上使用で+10万円。0.16㎥以上使用で+20万円です。

延床30坪≒100㎡なので、0.12㎥/㎡は12㎥。これは構造材全体の40~60%程度。

0.16㎥/㎡は16㎥。構造材全体の50~80%程度となります。

構造材を県産材に変えることによるコストアップをこの加算分でカバーできるかはかなり微妙なところです。

各施工会社さんに見積もりをいただいてから判断されるのが良いかと思います。

選択項目解説:伝統技能を活用

2つ以上の伝統技能を取り入れることで+10万円の加算になります。

左官仕上げ壁(40㎡以上)、国産瓦ぶき、県内業者製作の木製建具(見付面積5㎡以上)および畳(6畳以上)。

ここから2つ以上を選ぶ必要があります。

選択項目解説:再生可能エネルギー設備等を導入

今年になって大きな変更が入った箇所です。

再エネ周りの補助は去年まで「太陽熱給湯システムもしくは蓄電池」という1項目のみでしたが、これが「太陽熱給湯システム」「蓄電池」「V2H」「地中熱」の4つに細分化されました。

太陽熱利用給湯システムの設置で+10万円の加算です。

太陽熱給湯設備は集熱面積4㎡以上のもの。

真空管タイプの集熱器はこの集熱面積が狭く算定され、加算条件に満たない場合があるので注意です。

蓄電池の設置で+10万円の加算です。

蓄電容量は4kWh以上で、定置型かつ未使用品である必要があります。

可搬型のポタ電(ポータブル電源)は対象外ですね。

V2H充放電システムの設置で+15万円の加算です。

充電放電ともに3kWの出力が必要。大半の機器で満たせるのでここは気にしなくても良さそうです。

V2Hと蓄電池のハイブリッドシステムはOKなのか?経産省のV2H設置補助金と重複するのか?

…などは私もよく分かっていないので、詳しくは県までお問い合わせいただければと思います。

地中熱ヒートポンプシステムの設置で+10万円の加算です。

通常のエアコンやエコキュートは空気と熱交換を行いますが、外気温と室温・湯温に大きな差が出る冬季は効率が下がってしまいます。

それに対し、年間を通して比較的温度が安定している地熱を利用することで効率を高めることができるのが、地中熱ヒートポンプシステムです。

クローズドループ(地中埋設配管)とオープンループ(地下水など)のどちらでもOKのようです。

選択項目解説:県が定めるゼロエネルギーを達成

「長野県が定義するゼロエネルギー」を達成した場合、+20万円が加算されます。

とは言え、エネルギー計算に国交省Webプログラムを使うこともあり、ゼロエネルギー達成のハードルはかなり高いです。

先導基準(UA値0.20)の住宅でも、太陽光パネルの容量は8kWほど必要になるかと思います。

平均的なパネル数の倍ほどを載せることになるため、屋根形状に制限が出ることも考えられます。

そこで長野県ではゼロ・エネルギー算出で独自のルールを採用しています。

薪ストーブやペレットストーブを設置すると、暖房設備の消費エネルギーが70%削減できると見なされます。

この状態の一次エネルギー消費量を、太陽光発電等で生み出した再エネで100%相殺できれば、「長野県が定義するゼロエネルギー」達成となります。

大容量の太陽光パネルで再エネ量を稼ぐか、薪・ペレット併用でパネル数を抑えるか、の判断になりますね。

選択項目解説:長期優良住宅認定の取得

長期優良住宅を取ることで+10万円になります。

前述したように、長期優良認定で基本項目にある耐震性能の証明を兼ねることもできます。

ただし、2024年に新設された国の「GX志向型住宅」は対象にならないようなのでご注意ください。

オススメの取得項目

最後に、私の個人的オススメの項目を書いておきます。

1.基本項目を満たして30万円

2.断熱性能を先導基準にして+100万円

3.左官仕上げ壁と畳を入れて+10万円

4.蓄電池を入れて+10万円

5.V2Hを入れて+15万円

6.長期優良住宅を取得して+10万円

7.大容量の太陽光パネルを載せ、ゼロエネ達成で+20万円

の、合計補助金額195万円コースです。

国の「グリーン住宅支援事業」は最大160万円の補助なので、

最大金額は「信州健康ゼロエネ住宅」の方が多くなることになります。

ただし、申請業務は県補助金の方が煩雑になります。

補助金制度を利用したい場合は建築会社さんに早めに相談するのが良いでしょう。

解説は以上です。

制度の詳細は、記事始めに県のサイトをリンクしてありますので、そちらからご確認ください。

長野県での家づくりで使える補助金制度としてはかなりお得なものとなっています。

より使いやすく改善していこうという県の意識も感じ取れる、良い制度だと思います。

この記事を参考に、最大限活用していただければ幸いです!

新津

パッシブハウスの住み心地はTwitter(X)とInstagramでも随時公開しています!

Tweets by satoru_niitsu

スタッフ募集中!

新津組では建築・土木の施工管理者から営業・設計など広くスタッフを募集しています!

住みやすく移住人気も高い佐久・軽井沢地域で私たちと一緒に働いてみませんか?

詳しくは弊社採用サイトをご覧ください。

株式会社新津組 採用サイト